Concerto

鎖の節の一つ一つが、笹原の一撃に匹敵するのではないかと疑わせるほどの爆音の連鎖。鼓膜がおかしくなるのではないかと疑うほどの騒音が響き渡った後、あちこちが奇妙にねじれたユイの華奢な身体が宙を舞うのをおれは見た。術者を失った昏闇たちが、熱されたチョコレートのように形を失って溶け落ちるように消えていく。バックステップして笹原がおれを守るように立つ。その頑健な背中を見て、悪態をついてやる。

「何が『昏闇のスピードはオレと互角だ』って?」

「通常戦速なら、の話だ。衝撃を他人に込められて、自分の足に込められない理屈はないだろう」

笹原はユイに反応を許さないスピードで、一直線に投げられた槍のごとく敵の嵐を突っ切ってきた。彗星のようなあのスピードは、おれでも真似しようとしてすぐに出来るものじゃない。

「

さらりと言って見せる笹原。ふらつく身体を支えながらどうにか立ち上がって、呆れ混じりに問い返してみる。

「おれは囮だったって事かよ?」

「敵を騙すにはまず味方から、だ」

やっぱ嫌いだ、こいつ。

こともなげに言い捨てると、笹原は吹き飛んだユイに視線を注いだ。よく見れば右腕がすでになく、両足は関節が破壊されたのか奇妙な方向に折れ曲がっている。左腕が時折、苦しむように痙攣していた。

「

「ああ」

笹原の口ぶりからすると、あの鎖を使った技にはよほど自信があったのだろう。あれが自分の身を襲ったらと思うと、とてもじゃないが生きていられるとは思えない。それこそ跡形も残らないだろう。

笹原は注意深くユイに近づいていく。うめく事もなく倒れ臥したままのユイに、抵抗する力があるとはとても思えない。回りにいた昏闇たちも、もはや一体として残ってはいない。

いくら真怨と言っても、あれだけの攻撃を喰らえばもう動く力も残っていないはずだ。一歩一歩ユイに向かって歩み寄る笹原の背中を見て、おれはこの戦いが終わったことを噛み締めていた。

終わったと思えば左肩と脇腹からまた嫌になるほどの痛みがこみ上げてくる。これは果たして治るのだろうかと考えた瞬間、突然笹原の身体がこっちに向かって飛んだ。

「な」

んだ、という言葉を発する間もない。おれの真横をすりぬけて笹原が吹っ飛んでいく。視線をそちらにやった瞬間、笹原は必死な形相で叫んだ。

「前を向け!!」

言葉にひっぱたかれるようにおれが前を向いた瞬間、視界に入ったのは、黒く巨大な鞭だった。空気を巻き込んで引き裂く音が、強烈なしなりを帯びている事を感じさせる。左と右、どちらに避けるかを考えた瞬間には終わっていた。ぶち当たった黒い衝撃は、おれの意識までも闇に染め、さらっていった。

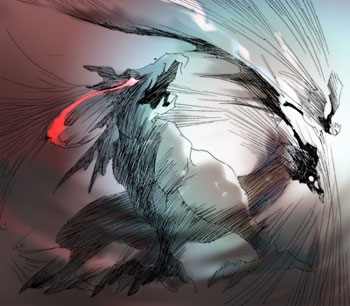

打撃によっておよそ十五メートルを吹き飛ばされ、踵で地面を抉りながら着地した笹原志縞が目にしたものは、自分を襲ったものと同じ打撃に吹き飛ばされる厚木康哉の姿と、その向こうに悠然とたたずむ体高十メートル超の怪物の姿だった。

何物をも受け付けないかのような固い鱗に覆われ、ところどころ隆起した体表。四足歩行の四肢にはそのいずれにも、一瞬で人を絶命させうるであろう鋭い鉤爪がある。自分と康哉を撥ね飛ばしたのは、恐らくはあの長い尾だろう。黒い角を三本、張り出した頭骨から伸ばしている。眼は紅く煌々と輝き、ぎょろりと志縞の方を向いた。

漆黒の竜が、そこにいる。

ユイがいたはずの位置に忽然と現われた竜は、覇者たる姿を見せ付けるように高く吼えた。水晶館全体を揺るがす大音声は、あらゆる戦意をそぎ落とすだけの迫力に満ちている。

康哉は地面に叩きつけられ、それきり沈黙している。出血も多い。だが、外套が解けていないのを見る限りでは、恐らくまだ死んではいないだろう。

ならば、それこそ自分が諦めるわけには行かないのだ、と志縞は強く自らに言い聞かせる。身体のコンディションは度重なる格闘で最悪、拳は疲労骨折の寸前で、所々の切り傷から血も滲む。打撲の痕は数え切れず、特にあの尾の一撃をガードした両腕とすねに深刻な痛みがある。だが、それを踏まえたうえで、志縞は信じ込む。

この状況がどれだけ絶望的なのかなど、考える必要はない。闇がどんなに自分を否定しようとも、頑なに自分自身を信じ抜く。それが、

「聞こえているか、ユイ=アイボリーパペット。こいつを殺す。その後はおまえだ。オレは

足に力を込め、ドラゴンを真っ直ぐに見据え、志縞は確かな口調で言う。一点の曇りもない、確たる断言。

「――必ずだ」

呟くと同時に、空色の外套が翻った。ナイツの中ではスピードに秀でる方ではないにせよ、それでも志縞の動きは疾風のごとく速い。十五メートルを一瞬で詰める。竜が左前足を振り上げ、叩きつけるように振り下ろすのを、トップスピードから真横へステップを踏むという化け物じみたステップワークで回避。同時に地面にめり込むほどに右足を踏ん張り、振り下ろされたドラゴンの足目掛けて踏み出す。鍛え上げられた強靭な足腰のバネを活かして、理想的な

いつもより激しい爆裂音と、自分の拳の中から響いたような、軋み音。まるで鋼鉄の柱を素手で殴ったような手応えが返ってくる。いや、むしろ鉄の柱を実際に殴った方がまだましだとすら思えた。衝撃が内部まで浸透せず、外周で霧散しているのを感じる。

歯を食い縛り、意識から痛みを追い出しながら、払いのけるように内側に振るわれた竜の右前足を転がるようにして避け、踵が地面についた瞬間に立ち上がる。目の前には大口を開けた暴竜の顔があった。志縞は反射的に仰け反るように身をそらす。目の前で鋼鉄がぶつかり合うような音を立てて顎が閉まる。その牙列めがけ、志縞は再度拳を振るった。

むき出しの牙に拳が直撃し、鋼鉄に響くような、衝撃の音が鳴る。しかし竜は何の痛痒も感じていないかのように、うるさそうに左前足を振るった。風を裂く爪の音。右から来る災害じみた一撃に、志縞はほとんど脊髄反射で右腕を上げた。

体がバラバラになりそうな衝撃が走る。自分の右腕が枯れ木のように折れる音を、志縞は確かに聞いた。吹き飛ばされ、地面に叩きつけられて転がる。こみ上げるものを感じて咳き込むと、鉄錆の味と共に、喉の奥から血が溢れ出た。ほとんど嘔吐するように血を吐き出す。

状況は呆れるほどに絶望的だった。志縞の攻撃は通用せず、ほとんどが上滑りになって受け流されてしまう。康哉が立ち上がる気配は無く、立ち上がったとしても恐らくもう戦力にはなり得まい。硬い外皮の内側に浸透するだけの破壊力を持った攻撃をするしか道はないのだから。志縞の攻撃で通らないものを、康哉がどうして通せるだろうか。

右腕に障らないように、ゆっくりと立ち上がる。目の前に聳え立つ竜を、志縞はもう一度見上げた。この期に及んでも、あの牙列にかかる気など毛頭無かった。いかに差が圧倒的であろうとも、必ず生きて帰る。康哉も必ず連れ帰る。それが笹原志縞が抱えた、最後のプライドであった。

右腕が折れている状態で出来る最大の攻撃をしなければならない。志縞は、体の中に残ったすべての活力を燃やしながら、ただ一つ、最強の武器を意識する。

「

呟くように詠唱して、左手をゆっくりと突き出す。手刀の形にした左手の先に、衝撃を一つ一つ、鋭い形に固めて繋げていく。チェーンのように、いくつもいくつも。一つ一つをより小さく、より高い密度で、刃のような形に結晶していく。

痛みに集中を邪魔され、幾つかの結晶がはじけ、志縞の服を破り、頬を切った。それでも、彼はいびつな衝撃の結晶をつなげることをやめはしない。

それは、信念だった。痛ましく見えても、弱弱しく見えても、誰にせせら笑われようとも、彼は自分の信念を貫くためだけに立ち続ける。志縞は左腕を振り上げた。

イメージは巨大なノコギリ。細やかな刃の一つ一つが、『衝撃』に値する。無数に連環する爆撃が、一つの無骨な武器になる。重要なのは刃の連なる密度と、刃の向いた一方向にのみ破壊を撒き散らす指向性。右腕の折れた不完全な状態で、力のすべてを燃やしながら、志縞は竜をにらみ付ける。

見上げるほどに高いドラゴンの丸太のような腕が、横薙ぎに振るわれようとしたその瞬間、志縞は燃え上がるように叫んだ。

「オオオオオオオオオオオオオオオオオオッ!!」

巨竜の咆哮にさえ、決して負けてはいない叫び。振るわれた腕とクロスする歪な衝撃の剣。二者が接触した瞬間、すべての音を掻き消す破砕音が響き渡った。

インパクトの瞬間に、空気を引き裂き、丸太のような腕が空中を回り飛んで、重い音を立てて落ちた。――巨竜の右前足である。裏返ったドラゴンの苦鳴が響き渡った。

ノコギリの歯のような密度で一直線のラインを形作った衝撃は、一つ一つが対象に対して真っ直ぐな指向性を持ち射入、垂直方向に衝撃を撒き散らす。結果として――無数に繋がった爆撃は粗雑な刃物さながらの傷跡を残し、射程内の全てを寸断する……!

これぞ、爆撃空域・四式――『

ドラゴンの巨体がためらうように一歩下がる。あの巨竜は、ようやくこの小さな生き物を対等な敵として認識したらしい。志縞の口元がニヤリと歪んだ。自身の最大最強の一撃ならば、相手を破断出来る事がわかったのだ。クルードセイバーは大振りだが、この鈍重な竜相手に速度の心配など必要あるまい。僅かに光明が見えた。志縞はもう一度前に腕を突き出し、イメージを走らせにかかったが、その瞬間、彼は奇妙な感覚を覚えた。

壁が、目の前に迫ってきていた。それはとてつもなく大きくて、不透明な壁である。突き出した左腕が触れた。腕は壁のプレッシャーに耐えかねるようにくたりと折れた。壁は身体に強くぶつかってきたが、なぜか自分の体が吹き飛ぶことはなかった。むしろ、その壁に吸い付くかのようにして、身体がまったく動かない。

この壁はなんだ、と五秒ほどの時間を思考に費やした結果、志縞は自分の限界を悟った。巨大な壁は地面で、自分の体は今、それと気付かないうちに倒れ臥したのだと。衰弱状態から放ったクルードセイバーが最後の一撃になった。まだ動けると頑なに言い聞かせても、身体はそれ以上言う事を聞かない。左手が力なく地面を掻き毟るが、腕を立てる事さえもままならない。

黒竜が足音を立て、歩いてくる。身体の感覚が末端から消えていく中で、志縞は薄れる意識を手放すまいとしながら必死に前を向いた。しかしそれも虚しい足掻き。彼が最後に見たものは、後ろの二足で立った竜の姿であった。残った左腕が振り上げられても、志縞の身体は動かない。しかし、視線だけはその攻撃に注いだままだった。

その腕が振り下ろされて、意識を失うまで。

ドラゴンの腕が笹原志縞の上に振り下ろされ、大地を揺るがすような打撃音が響き渡った。竜は勝利の咆哮を上げる。己に敵うものなどどこにもいないと叫ぶかのような、長い長い咆哮であった。

やがて大音声が収まる頃、竜はゆっくりと左腕を引き、二足直立に戻りながら、最後に攻撃した獲物に目を向ける。しかし、竜はすぐに不審げな唸りを上げる事になった。そこには、叩き潰した筈の人間が、原形をとどめたまま今も倒れ臥しているのだ。意識こそ失っているようだったが、ミンチになっていてもおかしくないはずの衝撃をうけ、新たな外傷の一つもないとは、不審に過ぎた。

竜が眼の赤い光を強め、周囲を見回したとき――彼女達は、同時に行動を開始した。

康哉が倒れている場所よりさらに後ろから、空中を滑走するように、白い外套をまとった少女が現れる。康哉に向けて軽く手を翳すと、くるん、と踊るように回って止まった。康哉の周囲を穏やかな光が覆い、透明な『壁』が形成される。竜の一撃の直前に、志縞を守ったものと同質のものであった。

少女は竜の方を向く。愛くるしい、と言う表現がぴったり当てはまる大き目の瞳に、髪は黒のショートカット。遠めにも明らかにわかる小柄さで、まだ年端も行かないことが伺えた。歌うように言葉を紡ぐ。

「

それとほぼ同時に、もう一つの影が志縞の傍らに現われた。まるで、景色から滲み出すかのように唐突に。水晶館の光沢ある柱に映る、黒と見まがうほどに暗い藍色のコートをまとい、バレッタで後ろ髪をまとめた、背の高い女の姿。やや浅黒い肌の色をしていて、表情に乏しい。手に蒼い、折れた剣を携えていた。ささやくような細い声で呟く。

「シンクロ、スタート」

対照的な明色と暗色の色彩をした、単色の外套。この二名こそ、ナイツ史上最小人員で構成される、第三十九番分室「矛盾」の唯二の戦闘人員である。『矛』にして『

目配せ一つ、タイミングを合わせて二人の女は空中へと踏み出した。

弾丸のように、藍色の外套を纏った女――ユガラが竜へと突っ込む。折れた剣を振りかざし、竜に向けてまっすぐに振るった。瞬間、何も無いはずの虚空に、人の腕ほどもある鋭い氷柱が幾本も生まれ、嵐のようにドラゴンに向かって乱舞する。

志縞の攻撃を容易に弾いたはずのドラゴンの表皮に、彼女が飛ばす氷柱はやすやすと突き刺さった。身の毛のよだつようなドラゴンの絶叫が響き渡る。巨体を翻し、竜がその尾を振り回すが、その瞬間にはユガラは尾の描く軌道を飛び越えるように、空中でさらに跳躍した。尾が捉えたのは彼女の残像だけ。

宙を駆ける白い外套の少女――サルファは、時折藍色の外套をまとう女の横を併走するように空中を走り回る。ドラゴンが残った左腕を振り回すが、圧倒的な機動力の前にはどんなに強大な破壊力も意味をなさない。腕はことごとく空振りし、駆け巡る二人の猟人はその隙にも攻撃を繰り返す。

彼女らが空を駆ける事の出来る理由は、サルファが用いる『

ユガラにはサルファがどのタイミングでどこに足場を構築し、それがいつ消えるかを本能的に悟る事が出来た。結果、彼女らは同時に敵の周囲を駆け巡り、攻防一体の戦闘態勢を敷く事が出来る。

ナイツ史上五指に入る攻撃能力を持つユガラの『

竜が大音声で絶叫を上げ、開いた口から炎を噴き出した。サルファを狙った灼熱の炎は、しかしユガラの剣の一振りで、噴き出した形のまま『凍結』する。竜が目を見開いた瞬間、彼女らは光よりも速く動いた。

サルファが歌う、

「

ユガラが応じる。

「

「連結」「第一楽章!」

交互に歌い上げる声が響き渡り、急激に下降したユガラが地面に折れた剣を突き立てる。同時に空中で、白い外套を揺らし、少女は踊るようにくるりと回って手をかざした。

「

サルファの叫びと共に、暴竜をとげとげしい輝きを放つ紫色の壁が取り囲んだ。頑強な壁は恐慌状態となって暴れるドラゴンをまるで逃がさない、その様は、彼女が叫んだように、まるで牢獄であった。この透明な牢獄は透過防壁の名の通り、外部からの攻撃に対しては透過性を保ったまま、内側に入るものの動きを封じ込める。

「逃げ場など、どこにもない。恐怖せよ黒竜。ここは死の床、氷絨歩廊。その足を死に染めて足掻くがいい」

ささやくような、しかしよく通るウィスパーボイス。ユガラが印を切ると同時に、急激に周囲の熱が失われて行く。凍えるほどに急冷された空気の中で、彼女は厳かに言った。

「

言葉と同時に、無数の氷柱が竜の周囲の地面から突き出し、後ろ足を地面に縫いつけた。暴れ続ける竜の腹を、新たに延びた鋭利な先端が食い破る。一本や二本ではない。竜はピン挿しのようにされながらも暴れたが、一本抜けるごとに三本が新たに突き刺さる。貫き通され、竜の身体の外に出た氷柱がさらに分岐して伸び、またも竜に突き刺さる。

その繰り返しが僅かばかり続き、ややあってドラゴンの呻きさえ聞こえなくなるころには、氷に閉じ込められた哀れな竜の姿がそこに残るのみだった。